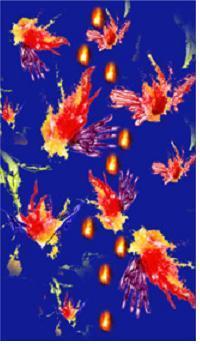

Nos acordamos de aquel hombre del pueblo de Neguá, antes de empezar el taller de recreación del jueves, en Zavaleta. Nos acordamos de aquel tipo que pudo elevarse hasta el alto cielo para apreciar la vida humana y, al regresar, dijo haber visto un mar de fueguitos.

Pensábamos en él justo, cuando nació la idea de leer aquella historia todos juntos en el comedor, para recordar eso de que no hay dos fuegos iguales. “Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas”.

Pensábamos en él justo, cuando nació la idea de leer aquella historia todos juntos en el comedor, para recordar eso de que no hay dos fuegos iguales. “Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas”.

Previendo la actividad de antemano, llevábamos esa sorpresa de papel para la actividad grupal. El plan era cantar, bailar, aplaudir y mover los cuerpos todos juntos, para aquí y para allá, hasta que llegara la hora de imitar a aquel hombre del pueblo de Neguá. Entonces, llegaría la propuesta: imaginemos que podemos elevarnos al techo del comedor de Nelly, para mirar a este grupo desde ahí arriba… ¿Qué tal serían esos fueguitos? La respuesta no sería oral, ni simple. Habría que responder armando, cada uno, la llamita que nos representara con el tubito de cartón de un papel higiénico, y papel crepé, y un poco de lana, y un poco de engrudo, y un poco de luz.

Sin embargo, antes de ser invadidos por la electricidad corpórea del clásico baile de precalentamiento y sin siquiera haber anunciado la luminosa actividad del día de la fecha, algo alteró el programa, ella lo alteró.

Fátima no estudió en ninguna universidad. Y no sabe qué cosa es el magisterio. No tiene el Libro de los abrazos. Y no sabe mucho de grandes filósofos. Pero tampoco ellos saben mucho de Fátima. Y Fátima sabe bien qué cosa es el papel crepé. Entonces, se adelantó a cualquier propuesta. Ardió con ganas y propuso “hacer unas florcitas, que yo aprendí, con ese papel. Son baratitas y sencillitas”. Nos acercamos.

Flaquita por afuera, la figura de Fátima contagió a todos los que estábamos en la biblioteca. Y cada uno, mirando sin parpadear a la espontánea maestra, de 14 años, lindos rulitos y paciencia lacia, empezó a cortar dos tiritas de papel crepé, para luego entrelazarlas, al ritmo de su pedagogía, llena de ganas. Así, asá, y ya ta.

Entre tanto, para musicalizar el arte, surgió una que sepamos todos. “Color esperanza”, la afinación de las cuerdas vocales, hasta que la melancolía nos dio ganas de divertirnos. Y uno desafinó. Y otro desafinó. Y Fátima se tentó, y empezó a reír, y reír, y reír. Algunos segundos después, todo el comedor era una gran carcajada, de palmas al piso, de panzas temblando, de dientes desnudos, de risas al por mayor. Y las florcitas, entre tanto, se agitaban al compás de la alegría, rosas, negras, verdes, y rozas y negras, y negras y verdes.

Entre tanto, para musicalizar el arte, surgió una que sepamos todos. “Color esperanza”, la afinación de las cuerdas vocales, hasta que la melancolía nos dio ganas de divertirnos. Y uno desafinó. Y otro desafinó. Y Fátima se tentó, y empezó a reír, y reír, y reír. Algunos segundos después, todo el comedor era una gran carcajada, de palmas al piso, de panzas temblando, de dientes desnudos, de risas al por mayor. Y las florcitas, entre tanto, se agitaban al compás de la alegría, rosas, negras, verdes, y rozas y negras, y negras y verdes.

¿Viste cuando la carcajada te vacía la panza? Así nos sentimos. Hasta que Fátima se agotó de jajajear. Con los ojitos semiabiertos, y los vestigios de la sonrisa desparramados por la cara, se despidió y, con el comedor en llamas, se fue. Qué loco, al final, nunca pudimos abrir el libro. Pero, por suerte, eso no impidió que supiéramos el final. “Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran, ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”.